研發服務平台亮點成果獎─優等獎

使用平台:國家高速網路與計算中心「LIONS生醫平台」

2016年1月,美國前總統歐巴馬提出「癌症登月計畫」,目的在於投注大量資源以快速推動癌症預防、篩檢、治療等對抗癌症的有效方法。該年9月,時任美國副總統的拜登便宣布癌症登月計畫將與臺灣、日本、德國等七國共同進行大規模的癌症研究。在這項合作計畫推動下,中央研究院、國立臺灣大學與長庚大學等研究單位一同加入由美國國家癌症研究所(NCI)發起的「國際癌症蛋白基因體學聯盟」,自此開啟臺灣癌症研究的新頁。

專屬臺灣的癌症登月計畫

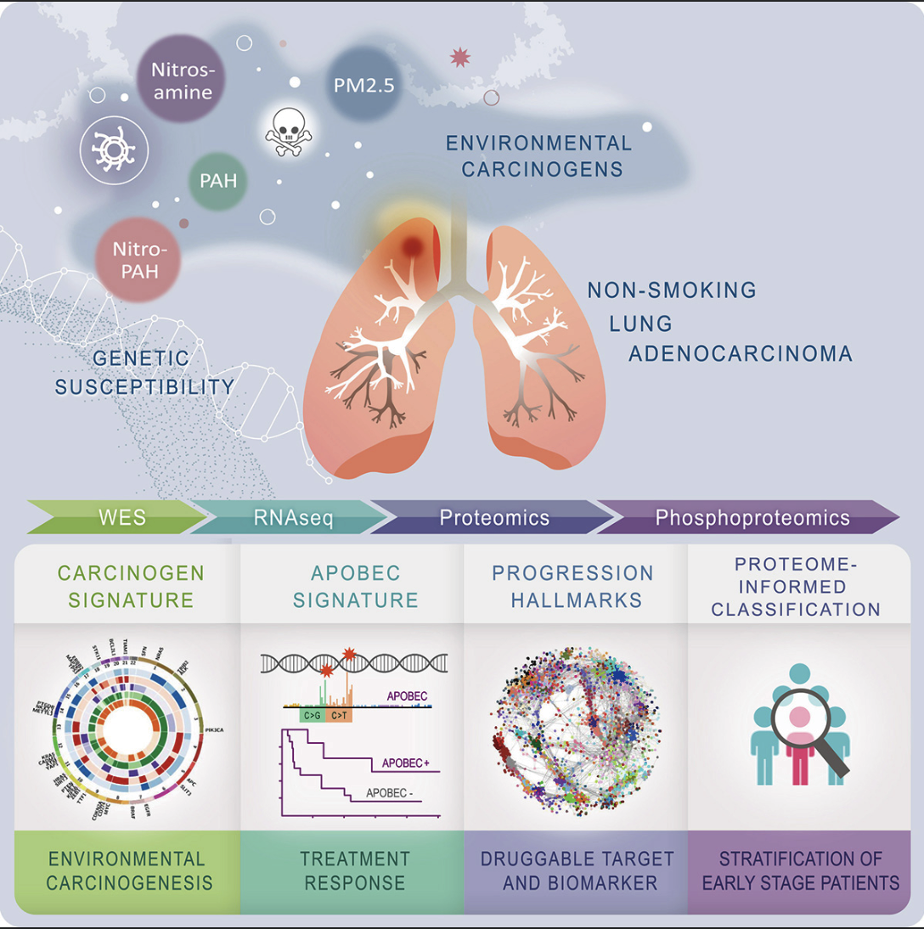

「臺灣癌症登月計畫最重要的目的,便是建立蛋白基因體的巨量資料,亦即用癌症病人的組織來分析基因表現與蛋白表現。」中央研究院化學研究所特聘研究員陳玉如解釋。陳玉如是推動臺灣癌症登月計畫的要角,在她的主導下,臺灣團隊得以發表東亞第一個肺癌蛋白基因體巨量資料,並從120位早期肺癌病患的數據中分析出不吸菸肺癌患者的致病機轉,同時發現臺灣女性肺癌患者的特有突變,這些成果將有助於發展嶄新的臨床診斷與治療方法。

陳玉如團隊之所以選擇肺癌為計畫的首要研究目標,一是肺癌是國際統計上好發率較高的癌症類型;二是在臺灣,有許多肺癌病患明明不抽菸,卻還是會得肺癌。陳玉如指出,「癌症的成因很複雜,不同族群、生活習慣、飲食、環境都有可能是原因,然而不論原因是什麼,癌症都會最先反映在基因與蛋白上。」只要能夠檢測出蛋白與基因的表現量差異,就有機會找出致病機制與治療方法。

臺灣癌症登月計畫之所以能獲得如此成果,是透過跨領域專家的合作才得以完成。早期陳玉如便有跨領域研究工作的經驗,她在博士班時期主要研究質譜儀的設計、組裝與分析,在研究過程中,因緣際會下使用質譜儀分析了不同疾病的蛋白質表現量,因而發現蛋白質的變化十分有趣,從此投入癌症病患的蛋白質分析研究。所以當陳玉如接下臺灣癌症登月計畫的重任時,她深知除了需要蛋白質體的專家,還必須和巨量資料分析與臨床醫學等領域的專家合作組成跨領域團隊,才能彼此激盪出新的火花。

於是陳玉如與中研院統計科學研究所研究員陳璿宇、臺灣大學醫學檢驗暨生物技術學系教授俞松良等三組實驗室組成核心團隊。在他們的共同努力下,建構出屬於臺灣族群的蛋白基因體體學資訊,更創設了「台灣癌症登月多體學智識庫」開放平台,在雲端提供患者的基因體、蛋白體等數據的分析結果給全臺臨床醫師、生物學家使用。他們期待透過數據共享,進一步加速臺灣推動精準醫療的發展。

用深度多體學巨量數據,陳玉如團隊找出環境致癌物造成不吸菸肺癌患者基因突變的證據。

用深度多體學巨量數據,陳玉如團隊找出環境致癌物造成不吸菸肺癌患者基因突變的證據。

國網中心助推癌症巨量資料發展

「台灣癌症登月多體學智識庫」不只來自於陳玉如等人的重要研究成果,國家高速網路與計算中心(簡稱國網中心)也扮演了重要角色。處理生物巨量資料除了需要專業知識,也需耗費大量資源,「巨量資料的儲存並不只是拿幾個硬碟就可以解決,它需要用到陣列、串聯架構,還有如何管理伺服器、如何設定以妥善規劃效能,這是另一門非常專業的學問。」陳璿宇表示。

而且由於每位病患的基因蛋白質體資料可能動輒超過1TB,一旦要分析上百位病患時,就會面臨實驗室算力不足的問題,且要同時滿足龐大的儲存需求,一般個人實驗室難以負擔這些維運成本。因此從計畫之初,陳玉如團隊就與國網中心合作,包含將資料儲存在國網中心的空間,並利用「LIONS生醫平台」來處理巨量資料。

在建構「台灣癌症登月多體學智識庫」的過程中,國網中心人員會提供專業建議,特別是智識庫內容牽涉到許多病患的基因與蛋白體數據等,要如何妥善管控這些資料的安全,相當仰賴國網中心的資訊治理技術。國網中心人員也會參與研究會議,深入了解研究內容,提供更符合需求的服務支援;在使用設備上遇到問題時,國網中心也能協助迅速找出癥結點。藉由合作過程中的不斷調整,一步步優化智識庫介面,最終打造出非資料專業人士也能便利操作的平台。

善用資源 從挑戰中創造機會

登月團隊的目標不僅止於研究早期肺癌患者,目前他們更參與由美國國家癌症研究所帶領的「臨床蛋白體腫瘤分析聯盟」(CPTAC),臺美合作持續分析其他類型的癌症病患。團隊也從乳癌病患中找出有效分類亞型的方法,可幫助醫事人員為患者提供更適合的療法。近期實驗室同步嘗試建立甲狀腺癌的蛋白質檢測方式,希望透過蛋白體質譜技術來達到更精準的檢測。

「臺灣雖然資源有限,但可以在某些領域單點突破。」俞松良認為,要和國際競爭,就必須做出不一樣的成果,因此臺灣團隊選擇走上一條充滿挑戰的道路。當許多國外團隊採用回溯性研究法(以過去數年乃至數十年的檢體為研究樣本),臺灣團隊則決定進行前瞻性研究,就是長期規劃加上與眾多臺灣醫師合作來獲取最新鮮的樣本,為的就是要使研究成果能夠精準反映臺灣實時的癌症樣態。陳玉如期待,在這些珍貴數據的積累下,未來能針對不同癌症患者對症下藥,逐步實現精準醫療的願景。

俞松良強調,藉由分析多體學智識庫的大量數據,就能夠為癌症醫學找出全然不同的切入點。

俞松良強調,藉由分析多體學智識庫的大量數據,就能夠為癌症醫學找出全然不同的切入點。